Dos esperanzas de la edad senil (y II)

Archivado en: Miscelánea, Dos esperanzas de la edad senil, La cartelera perdida

(viene del asiento del 20 de septiembre)

Esa línea, tendente al círculo, presta a ir cerrándose sobre sí misma, que se me antoja la vida ante esas concomitancias que registro entre la ancianidad y la infancia, tiene otro de sus jalones en la cartelera cinematográfica. El cine visto en una sala siempre ha sido mi primera ventana al universo. Más, incluso que la televisión, que, con anterioridad al streaming, para mí siempre fue esa “pequeña pantalla”, que se la llamaba en mis edades pretéritas. O esa “caja tonta”, que ya la denominaba Enrique Jardiel Poncela antes de sus primeras emisiones en España*.

El cine, la literatura, la fotografía, el rock & roll y por extensión una buena parte de la música estadounidense del pasado siglo; la bande desinée -es decir, el cómic franco-belga-, especialmente la escuela de Bruselas y la de Marcinelle… Esos son mis verdaderos intereses, el resto del mundo, empezando por los abominables deportes -a los que me acerqué superficialmente en la adolescencia, por seguir a la murga, antes de descubrir mi verdadera personalidad-, no me interesa. Cualquier cosa que tuviera visos de ser mínimamente popular o mayoritaria –“antes muerto que gregario”, ese es mi lema-, dejó de ser asunto mío. Desde que me reafirmé en mi personalidad, desdeñando todas las influencias externas, la pequeña pantalla, para mí no fue más que un sucedáneo de la grande, donde se emitían películas en miniatura.

El cine y los informativos al hacerme la comida. Eso fue cuanto vi la antigua caja tonta con anterioridad a la llegada de la ITV, esto es, la televisión interactiva. De un tiempo a esta parte, la cosa es bien distinta. Desde que puedo interactuar con “el bicho”, que lo llamaba Carlos Boyero cuando escribía en El Mundo¸ y ver esos espléndidos documentales sobre cineastas, que nos ofrecen las distintas plataformas, a esas horas intempestivas en las que discurre mi vida -en recuerdo de mis años noctámbulos y etílicos procuro dormir de día, como cuando tenía resaca-, la televisión, esa nueva televisión, me ha ganado como el resto de las nuevas tecnologías.

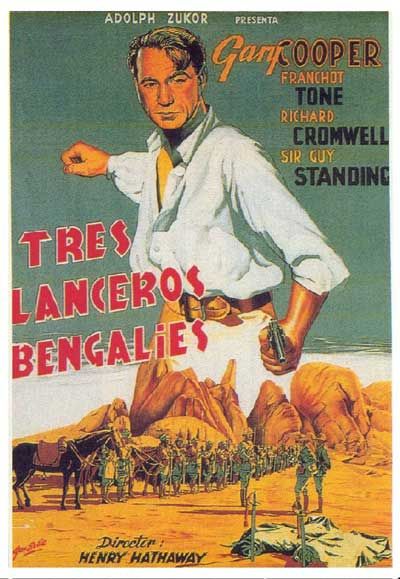

Ahora bien, eso no ha sido óbice, para que haya dejado de ver películas a oscuras, en la primera fila y en salas de proyección, como es debido. Ni cuando el video -y por ende el DVD-, ni cuando las plataformas digitales. Desde que vi mis primeras dos películas -Tres lanceros bengalíes (Henry Hathaway, 1935) y ¡Hatari! (Howard Hawks, 1962)-, en el desaparecido cine San Bernardo, en la calle homónima, en el remotísimo año 63 -o acaso fuera el 64- nunca he dejado de ver películas con regularidad en salas. Tanto ha sido así que mi primera nostalgia fue la de las proyecciones perdidas. Me explico:

Mi itinerario, mi educación como soñador del cine, que llamó a esta vocación nuestra el crítico estadounidense -tiempos ha afincado en Francia- Noël Burch, podría ser como la del Salvatore -incorporado, respectivamente en su infancia, adolescencia y juventud, por Salvatore Cascio, Marco Leonardi y Jacques Perrin- de Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988). Pero esa frase hecha del “amor al cine”, que tan gratuitamente y tan a menudo se aplica a quien solo es un mero espectador, más o menos afanoso, se queda corta -y es muy cursi- para definir esa entrega absoluta, esa necesidad imperante de ver películas que experimento: un apetito quimérico por insaciable. Y, desde luego, tampoco me sirven sensiblerías como esa de Tornatore de dejar ciego al proyeccionista encarnado por Philippe Noiret, Alfredo se llama el personaje.

Se dice que los humanos, junto con las hienas, somos los únicos seres que nos reímos. Seguramente. Pero hay una certeza aún mayor: las personas somos los únicos animales -racionales, pero animales al cabo- conscientes del verdadero drama de la existencia: su fugacidad. Todos vamos a perderlo todo, ésa es una condición ineludible de la vida: se acaba sin remisión. Todo puede inspirarnos nostalgia porque todo va a desaparecer.

Una de mis primeras nostalgias fue la que sucedía a la fugacidad de las proyecciones cinematográficas. Cuando acabó aquel primer programa doble, visto hace sesenta y uno o sesenta y dos años, la sentí por primera vez. “¿Dónde va tanta dicha?” me pregunté en una de mis primeras desolaciones. ¿A dónde ese placer que experimenté en la secuencia final de Tres lanceros bengalíes, cuando, muerto en combate el teniente Alan McGregor (Gary Cooper), como es costumbre en su regimiento, condecoran a su caballo?... ¿A dónde aquel primer éxtasis mío ante la belleza de Elsa Martinelli, toda una mujer que entonces me pareció una chica, sin olvidar a Michèle Girardon? ...

Quise aprehender ese trasunto de la realidad, merced a esos veinticuatro fotogramas por segundo en que discurría la proyección y la persistencia de la retina. Ése fue el punto de partida de mi itinerario, de mi educación como soñador del cine. Muy probablemente, el Salvatore, alias Toto, de Tornatore -alter ego sin duda del cineasta- sintió algo muy parecido. Pero Tornatore/Salvatore nos lo cuenta mediante un sentimentalismo tan fácil que acaba por desvirtuar a la auténtica cinefilia. Es como la emoción que embarga a aquellos que están hablando en público -especialmente los siempre infaustos políticos- que de pronto, empiezan a llorar. “Se rompen”, dicen, además, los necios que lo comentan. Me quedo con el laconismo, con la impasibilidad del ademán.

Ya convertido el cine en la maravilla de los sábados, frecuenté la sesión continua desde las cinco de la tarde, que veía en las salas del Paseo de Extremadura, entre las de otros muchos rincones del amado Madrid; al igual que las otras, casi palacios, de los estrenos de la Gran Vía. Y en todas ellas, al acabar la proyección, sentí esa nostalgia: nunca habría de volver a ver los filmes en cuestión. Esa nostalgia por la cartelera perdida fue el pilar sobre el que pivotó mi educación como soñador del cine, mi cinefilia.

A comienzos de los años 80, con aquella primera posibilidad de grabar y atesorar películas que nos brindó el video, la cosa cambió, esa nostalgia fue a paliarse. Pero también fue entonces, y a raíz de las nuevas posibilidades ofrecidas por el video, cuando las salas de proyección, el cine a la antigua usanza, comenzaron a declinar. Sin ir más lejos, los programas dobles en sesión continua, que tantos placeres me había procurado en mi infancia, desaparecieron. Creo que fue entonces cuando empecé a darle vueltas a la cartelera perdida, aunque los artículos que reúno bajo dicha etiqueta se remonten a julio del año 19. Desde luego es de entonces, de los primeros años 80, cuando escribí -y publiqué- mis primeros textos sobre cine.

Ya cinéfilo, frecuenté durante cuarenta años la Filmoteca. En los últimos disfruté de un carné, merced a mi dedicación al estudio del cine, que me permitía el acceso gratuito. Eso, y alguna que otra subvención a mis libros sobre la gran pantalla, es cuanto me ha dado la cultura oficial. Dejé de ir a la Filmo cuando resultó que había visto todas las películas que programaban que hubieran podido ser de mi interés. Aún así, sigo viendo cintas gratis -una o dos a la semana-, a oscuras y en salas de proyección, gentileza de sus distribuidores o de los gabinetes de comunicación que contratan, en los pases de prensa a los que me invitan, uno o dos a la semana.

Pero esa sensación de la línea que traza un círculo, que empieza a cerrarse a medida que avanzo en la decrepitud, esa segunda esperanza de la edad senil -la primera es la tarjeta + 65 que me ha facilitado el Consorcio de Transportes Madrileño- la experimento merced a otra prebenda ministerial. Es ese cine de los martes a 2 euros que, hasta nuevo aviso, se ha dispuesto para nosotros los ancianos.

Procuro beneficiarme de todos los descuentos de la edad senil y no son pocos. Pero ese del cine me toca de un modo especial. De entrada, me ayuda a paliar ese apetito insaciable, esa necesidad imperante de ver películas. Viví los comienzos de mi itinerario -repito una vez más-, la prehistoria de mi cinefilia, en los grandes formatos de pantalla: el 70 mm., el Cinerama, los diversos scope… De modo que esa posibilidad de pasar veladas enteras viendo películas, que ahora me ofrece mi tesoro bibliográfico, me sabe a poco en mi actual televisión, que, al cabo, es como una de las pantallas de entonces, de los comienzos de mi itinerario, en Súper 8 o 16 mm. De hecho, desde que los martes puedo ver una película en una sala de proyecciones, a oscuras y en la primera fila por dos euros, voy todos. Y eso de ir al cine en función de la edad, como cuando sólo podía entrar en los programas tolerados a menores, me devuelve a esa concepción de la vida como una línea, que traza un círculo, tendente a cerrarse sobre sí misma: la impericia de la infancia es igual a la torpeza de la decrepitud.

* Es de suponer que presenció alguna emisión extranjera ya que Jardiel murió en el Madrid de 1952 y, como es harto sabido, las primeras emisiones españolas datan de 1956. Más concretamente, del 28 de octubre de aquel año. Si bien, no es menos cierto que, en 1948 se hicieron algunas emisiones de prueba cuyo fracaso fue tan estrepitoso que, si nuestro dramaturgo asistió a alguna o supo de ellas, bien pudieron hacerle llamar caja tonta al nuevo invento.

Publicado el 24 de octubre de 2024 a las 22:30.